Gießen literarisch

Gießen und »Die Feuerzangenbowle«

Der deutsche Filmklassiker »Die Feuerzangenbowle«, in dem Heinz Rühmann als Dr. Johannes Pfeiffer in die Rolle eines schelmischen Abiturienten schlüpft, gehört für viele so selbstverständlich zum Jahreswechsel wie der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Dass der beliebte Film auf eine der berühmteren Gießener Literaturgeschichten zurückgeht, wissen jedoch nur die Wenigsten. Wie genau die Stadt mit der späteren Literaturverfilmung zusammenhängt und ob der Universitätskarzer am Zeughausportal etwas damit zu tun hat, hat Dagmar Klein recherchiert.

von Dagmar Klein|Download

Erschienen in der Gießener Allgemeine Zeitung vom 30.12.2022 unter der Überschrift »Gießen und ›Die Feuerzangenbowle‹«.

Zum 175. Geburtstag von Ernst Eckstein

Zum 175. Geburtstag von Ernst Eckstein gedenkt Manfred Guido Schmitz mit einer kleinen Schrift dem in Gießen geborenen Schriftsteller.

von Dagmar Klein|Website

Erschienen in der Gießener Allgemeine Zeitung vom 10.10.2020 unter der Überschrift "Zwölf Chatten bei Kaiser Nero".

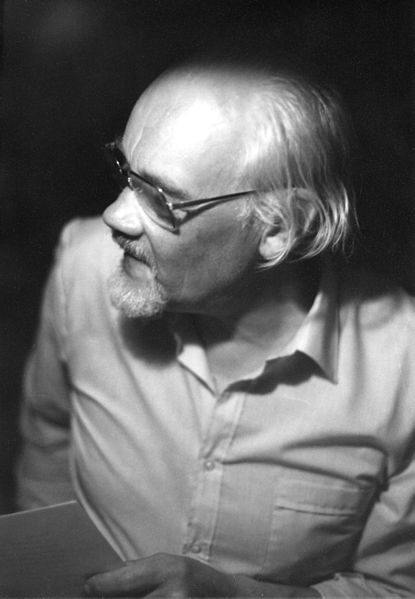

Chronist seiner Zeit: Georg Edward

Aktuell zeigen Germanisten der Universität eine Ausstellung über den Gießener Dichter Karl Wolfkehl in ihrem Institut. Doch das Doppeljubiläum eines seiner Weggefährten ist unbeachtet geblieben: Georg Edward

von Dagmar Klein | Download

Erschienen in der Gießener Allgemeinen Zeitung vom 15.08.2019 unter der Überschrift "Chronist seiner Zeit".

Chronist seiner Zeit

Aktuell zeigen Germanisten der Universität eine Ausstellung über den Gießener Dichter Karl Wolfskehl in ihrem Institut. Doch das Doppeljubiläum eines seiner Weggefährten ist unbeachtet geblieben: Georg Edward.

Gleich zwei runde Jubiläen in einem Jahr für eine Person: Der Gießener Schriftsteller Georg Edward wurde 1869 geboren und starb am 16. Juli 1969 - also vor fast genau 50 Jahren. Geboren wurde er in die Gießener Kaufmannsfamilie Geilfus, deren Wohnhaus an der Marktstraße lag. Die Menschen lebten noch ohne Elektrifizierung, Telefon und Radio. Immerhin gab es den Telegraphen an der Post und die Eisenbahn hatte Gießen erreicht. Innerorts ging man zu Fuß, durch teils schlammige Straßen, wie an der tiefsten Stelle der Bahnhofstraße, am "Schipkapass". Nur selten mussten Fußgänger der einzigen Equipage der Stadt ausweichen, die dem Fabrikanten Gail gehörte.

Der junge Georg wuchs im großbürgerlichen Umfeld auf. Schon früh entdeckte er sein Interesse an Literatur. Doch erst auf dem Gymnasium in Mainz wurde seine Begabung gefördert. Das Studium in Gießen fesselte ihn nicht, er betrieb eigene Studien, schrieb Gedichte. Zu seinen Kommilitonen zählte Karl Wolfskehl, den er mit dem noch unbekannten Dichter Stefan George bekannt machte.

Als Edward gerade eine Stelle an der Universitätsbibliothek angetreten hatte, überwarf er sich mit seinem Vater und stand auf der Straße. Er fuhr nach Frankfurt, suchte dort und in anderen Städten nach Aufträgen als Journalist. Und hatte Glück: Er reiste als Korrespondent für deutsche Zeitungen zur Weltausstellung nach Chicago (1893).

Nachnamen Geilfus abgelegt

Aus dem für ein Jahr geplanten Aufenthalt in den USA wurden 40 Jahre. Seinen ungeliebten Nachnamen ließ er 1903 offiziell mit großherzoglicher Genehmigung in Georg Edward umwandeln. Er besuchte Gießen einmal: 1911 auf Hochzeitsreise mit seiner 24 Jahre jüngeren Frau Lili Bornemann. Sie starb 1928 an Multipler Sklerose. Danach wollte Edward nicht wieder heiraten.

Er brachte es zum Professor für deutsche Literatur an den Unis in Evanston und Virginia. Als sich die Deutschenfeindlichkeit in den USA gegen Ende des Ersten Weltkriegs zuspitzte, wurde er entlassen. Etwas später übernahm er die Leitung einer Stiftungsbibliothek. Mit Überführung der Stiftung an einen anderen Träger, verlor er 14 Jahre später auch diesen Job und verließ die USA.

Seine Rückkehr nach Gießen 1931 muss einem Schock gleichgekommen sein. Alles hatte sich verändert. Er wiederbelebte alte Kontakte. Doch dann starb sein einziger, wie er meinte adäquater Gesprächspartner, der Zigarrenfabrikant und Schriftsteller Alfred Bock, schon im Jahr nach seiner Rückkehr. Um weiter Weltstadtluft zu schnuppern, ließ Edward sich hin und wieder vom Gießener Flughafen aus nach Frankfurt fliegen, übernachtete in besten Hotels, schrieb tagsüber und ging abends in Bars. Als das Geld knapper wurde, fuhr er mit der Bahn, doch behielt er die Ausflüge bis zur Kriegszerstörung Frankfurts bei. Er registrierte den Nationalsozialismus sehr genau. In Amerika hatte er alles Deutsche immer verteidigt, doch nun begann er sich zu schämen Deutscher zu sein. Sein Tagebuch gibt Zeugnis von der Situation in der kleinen Universitätsstadt Gießen, davon was Menschen wussten und wie sie sich verhielten. Er selbst ging weiter in Läden jüdischer Besitzer (wie auch seine Nichte Auguste Wagner), was ihm die Beobachtung durch die Gestapo einbrachte. Sein neues Buch durfte in der örtlichen Tageszeitung nicht rezensiert werden, was ihn mit Stolz erfüllte. In seinem Vaterhaus an der Westanlage (Ecke Gabelsberger) fanden Juden und polnische Zwangsarbeiter Unterschlupf.

Gedicht über "Gießen an der Lahn"

Die Flugzeuge der Alliierten begrüßte er mit einem Gefühl der Freiheit, auch wenn Gießen durch Bomben zerstört wurde. In der Nachkriegszeit bemängelte er, dass die Stadtregierung nichts tue zum Wiederaufbau, über das Planungsstadium nicht hinauskomme und an Größenwahn leide. Sie hätten eine Großstadt bauen wollen und alle Bäume dem Auto und der Geschwindigkeit geopfert, so Edward in seinem Gedicht "Gießen an der Lahn" (1968). Nun, diese Worte schrieb ein sehr alter und verbitterter Mann, dessen innere Berufung als Schriftsteller nie den Anklang fand, den er sich erhoffte. Seine Urne wurde auf dem Alten Friedhof in der Grabstätte Wagner beigesetzt.

Weltsicht eines Klavierhockers: Ulrich Reukauf

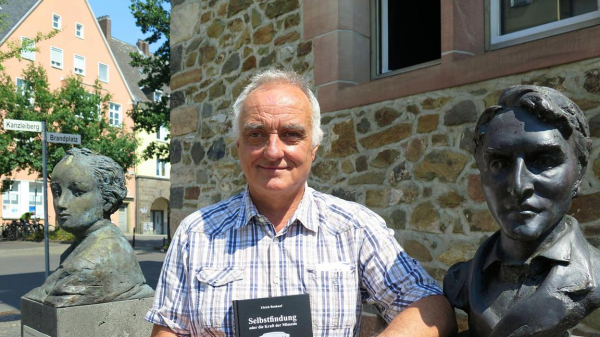

Bereits 2012 erzählte der Ex-Gießener Ulrich Reulauf beim Interview davon, dass er an einem Buch schreibe, in dem es »um das Verhältnis des Klavierstuhls zu seinem Klavier« gehen sollte. Kürzlich war er wieder auf Stippvisite in Gießen und brachte sein frisch gedrucktes Buch mit.

von Dagmar Klein | Download 1 | Download 2

Erschienen in der Gießener Allgemeinen Zeitung vom 01.08.2018 unter der Überschrift "Weltsicht eines Klavierhockers" sowie am 24.07.2012 unter der Überschrift "In Gießen kann kein Galerist von der Kunst leben".

Weltsicht eines Klavierhockers

Ulrich Reukauf lebt schon lange nicht mehr in Gießen, hält aber Kontakte zu Freunden. Berufe übte er mehrere aus: Klavierstimmer, Künstler, Galerist, Sozialwissenschaftler, Universitätsdozent und Unternehmensberater. Jetzt kommt der Buchautor dazu.

Unter dem Titel »Selbstfindung oder die Kraft der Mimesis« ist auf dem Cover das Foto eines Klavierhockers zu sehen, das Klaviertasten auf der Sitzfläche hat. Die Unterzeile ist komplexer: »Metamorphose eines Kleinmöbels im Schatten der Klaviatur des Lebens«. Das klingt nach Musik, Philosophie und Sprachjonglage. Aber das wissen frühere Freunde und Bekannte ja, dass Reukauf bei den Vernissagen in seiner Galerie artistische Wortgefechte mit dem nicht minder wortgewaltigen Hans Michael Kirstein zelebrierte. Dieser hat für das Buch einige Karikaturen beigesteuert.

Karikaturen von Kirstein

Wie kam er zum Schreiben des Buchs? Durch einen seiner absurd-intellektuellen Einführungsvorträge. Reukauf stellte seine Kunstobjekte, und das waren eben Teile aus Klavieren nebst dazugehörigen Hockern, gern mit einer Performance vor. Dafür sprang er schon mal ins Wasser und fischte das legendäre Nymphen-Piano aus dem Hebeler See in Wetzlar. Oder er präsentierte Kunst mit pseudowissenschaftlichen Vorträgen. Das kam spielerisch daher, war aber tiefschürfend. Die Leiterin der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, Bettina Twrsnick, ermunterte ihn seine Grundidee »Weltsicht eines Klavierhockers« weiterzuspinnen und daraus ein Buch zu machen.

Das hat einige Jahre gedauert. Mal hat er intensiv daran gearbeitet, dann ruhte das Skript wieder. Nun hat es Form angenommen. Es ist kein Buch, das man in einem Rutsch durchlesen kann, daher empfiehlt es sich, die Gebrauchsanleitung vorab zu beachten. Man muss Schachtelsätze verstehen können und Satire mögen. Die Bezüge sind komplex, manche Gedankenwindung verschroben, der Witz hintergründig. »Das Lachen kommt oft erst eine Weile später«, so seine Beobachtung.

Es sei auch eine Gesellschafts- und Wissenschaftssatire geworden. Viele geisteswissenschaftliche Theorien sind zitatweise eingebracht, aber in ein »verrücktes« Ambiente gestellt. Wissenschaftlich deswegen, weil er die Quellenangaben genauestens recherchiert und im Anhang, teils auch in Fußnoten, ordentlich belegt hat.

Und was ist nun mit dem Klavierhocker? Der fühlt sich schlecht behandelt. Schließlich sei er der eigentliche Träger des Kulturträgers. Doch den Applaus bekommen immer die anderen. Seine dienende Funktion hat er einfach satt. Er liefert sich daher Streitgespräche mit dem Klavier über die Entwicklung des Lärms beim Klavierspielen oder über die Minderleistung der Klaviertastatur im Vergleich zur Geige. Nach den Auftritten überzieht er die anderen im Lagerraum abgestellte Dinge mit endlosen Monologen über sein angehäuftes Wissen.

Neben den Kirstein’schen Karikaturen lockern auch einige Fotografien von den Kunstobjekten die Seiten auf. Auch Menschen, die seine künstlerische Arbeit nicht kennen, erhalten so einen optischen Eindruck von der materiellen Kunst, die Reukauf zu seiner Sprachkunst inspirierte.

Ulrich Reukauf, Selbstfindung oder die Kraft der Mimesis, 351 Seiten, gebunden, 26 Euro, Edition Kalliope Gießen, 2018, ISBN 978-3-944034-11-9

In Gießen kann kein Galerist von der Kunst leben

Anfang Juni war er wieder mal in Gießen – um die letzte Ausstellung in der Galerie Remmele zu eröffnen. Mit beiden ist Ulrich Reukauf seit Langem befreundet: mit dem Galeristen Fritz Westphal und dem ausstellenden Künstler Hans Michael Kirstein, mit dem er sich schon so einige artistische Wortgefechte geliefert hat. 30 Jahre hat er in Gießen gewohnt, intensive Jahre, die mit vielfältigen künstlerischen Aktivitäten gefüllt waren. Auch als er zum Geldverdienen andernorts unterwegs war, behielt er seine Wohnung im Reichensand. Erst 2005 hat sich dies geändert.

»Gießen ist für mich bei allem Umherreisen das Zentrum gewesen. Ich bin ein unruhiger Geist, das hat sich nicht geändert, auch wenn ich derzeit das Haus meiner verstorbenen Eltern renoviere.« Jetzt freut er sich, wenn er mal wieder »nach Gießen ausbüxen« kann. Die häufigen Wohnortwechsel ist er von Kindheit an gewohnt, die Familie hat immer dem Job seines Vaters folgen müssen, der für eine US-Firma arbeitete. Die längste Zeit am Stück lebte er in Hamburg, wo er 1953 geboren wurde und – mit kleinen Unterbrechungen – bis zum zwölften Lebensjahr aufwuchs. Dann ging es erst mal nach New York, bevor wieder deutsche Städte an der Reihe waren, etwa Wilhelmshaven.

Die norddeutsche Sprachmelodie klingt immer noch durch. Er tut sich schwer mit dem fränkisch-badischen Dialekt, der ihn an seinem jetzigen Wohnort umgibt. »Den versteht meine Lebensgefährtin besser, die ist Österreicherin.« 2005 ist er in die Nähe von Baden-Baden gezogen, um seine kranke Mutter zu pflegen. Dann wurde auch sein Bruder ein Pflegefall, und er holte ihn zu sich. Die Eltern und der Bruder starben 2009. »Das waren harte Jahre, in denen ich kaum aus dem Haus kam«, erzählt er. Mittlerweile engagiert er sich wieder in örtlichen Projekten, hat ein Buch geschrieben und eine Arbeit aus der Gießener Zeit wieder aufgegriffen, die »Kultur im Wohnzimmer«. »Allerdings muss ich mein Publikum im Nordschwarzwald noch finden, der Start war in Gießen einfacher, da kannte ich schon viele Leute, die gern gekommen sind zu den Lesungen, Vorträgen und Konzerten im privaten Rahmen.«

Wechselnde Berufe und Wohnorte

Bei seinen Berufen wollte er sich ebenso wenig festlegen lassen wie bei seinen Wohnorten. Studiert hat er in Pforzheim, Gießen und Berlin. Fächer wie Soziologie, Pädagogik, Betriebswirtschaft – und nebenbei Musik und Kunst. Er hat in allen Bereichen gearbeitet und dabei viele Grenzüberschreitungen gewagt. So liebt er das Klavierspielen und arbeitete viele Jahre als Klavierstimmer (von 1983 bis 1996). Aus den diversen Teilen ausrangierter Klaviere gestaltete er Kunstobjekte, fertigte zum Teil wandfüllende Assemblagen. Er war an vielen Ausstellungen beteiligt, von Biedenkopf bis Salzburg, von Paris bis St. Petersburg, wo er auch eine Zeit lang lebte.

Den Höhe- und offenbar auch Endpunkt seines Kunstschaffens markiert die Einzelausstellung »Der qualitative Sprung« in der Kunsthalle Gießen im Frühjahr 1999. Die Einladungskarte informiert über sein »typisches Gießener Schicksal«: »Er wollte nie nach Gießen, wollte immer von Gießen weg und ist immer noch da: als freischaffender Künstler, Dozent und Galerist.«

1997 hatte er den Sprung in die Kunstvermittlung gewagt und die Räume der ehemaligen Galerie Remmele im Seltersweg als Galerie reaktiviert. Dank seiner Erfahrung als Vorsitzender der Galerie-Werkstatt »Perspektive« in Heuchelheim startete er mit viel Schwung und erprobte Neues; etwa das Projekt »Grenzgänge«, in dem Künstler aus verschiedenen Sparten zusammenkamen. Nach zwei Jahren strich er die Segel aus dem allseits beklagten Grund: Kaum jemand kauft Kunst, zumindest in Gießen kann kein Galerist davon leben.

Er konzentrierte sich stärker auf seine Dozententätigkeit am Uni-Klinikum, frischte seine Wirtschaftskenntnisse mit einem Kurzstudium an der Uni Gießen wieder auf (1998 - 2000) und führte über Jahre im Auftrag einer Wetzlarer Unternehmensberatung Branchenuntersuchungen durch. Dazu kam ehrenamtliches Engagement in der deutsch-bulgarischen Gesellschaft. Er unterstützt das Straßenkinder-Projekt von Georgi Kalaidjiev, mit dem er seit »Kultur im Wohnzimmer«-Tagen befreundet ist. Gemeinsam haben sie mehrere Reisen nach Bulgarien unternommen. Reukauf hält Vorträge zum Thema und kümmerte sich im vergangenen Jahr auch um die Kindergruppe, die zu Besuch war.

Bei seiner letzten Gießen-Stippvisite trafen wir uns zum Gespräch auf dem leer geräumten Samen-Hahn-Areal. Von seiner Wohnung hatte er drei Jahrzehnte direkt auf das Gebäude geblickt, hat die Zerstörung des Treppenhauses und den Abriss des hinteren Teils miterlebt. An die Proteste erinnert er sich noch gut, auch er war daran beteiligt. Dank der Internetseiten der Gießener Tageszeitungen blieb er auf dem Laufenden. »Es stimmt traurig, dass sich Kapitalinteressen auf so brutale Weise durchgesetzt haben«, sinniert er vor dem Stein mit dem Namenszug Heinrich Hahn.

Wie würde er Gießen und seine Menschen charakterisieren? »Pragmatisch mit einem Hang zur Lieblosigkeit sich selbst gegenüber. Weltoffen, geprägt durch die Universität. Eine sehr friedliche Stadt. Unkompliziert.« Schließlich habe er durch seine vielen Umzüge ein Sensorium entwickelt für die spezielle Atmosphäre einer Stadt. »Außerdem: Gießen leistet sich ein wunderbares Stadttheater. Das ist nicht selbstverständlich, aber ungemein wichtig und bereichernd für eine Stadt.«

Und sein Buch? Erscheint demnächst. Darin greift er eine Idee auf, die anlässlich einer Ausstellung mit seinen Klavierstühlen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar entstand. Sein Vortrag »zum Verhältnis des Klavierstuhls zu seinem Klavier« hat Bibliotheksleiterin Bettina Twrsnick so begeistert, dass sie ihn ermunterte das Thema umfassend zu behandeln. Wer Reukaufs Sprachmächtigkeit kennt, der ahnt, dass Anspruchsvolles und Amüsantes zu erwarten ist.

Gießen schreibt Literaturgeschichte: Stefan George

Der 150. Geburtstag des Dichters Stefan George wurde kürzlich groß gewürdigt. Dass es Bezüge Georges zu Gießen gibt, ist wenig bekannt. Die Verbindung besteht durch zwei Studenten der Gießener Universität: Georg Edward und Karl Wolfskehl.

von Dagmar Klein | Download

Erschienen in der Gießener Allgemeinen Zeitung vom 26.07.2018 unter der Überschrift "Gießen schreibt Literaturgeschichte"

Stefan George (1868–1933) stammte aus einer Weinhändlerfamilie in Bingen-Büdesheim. In seiner Jugend war er Einzelgänger, schrieb Gedichte, lernte mehrere Sprachen. Als Dichter wurde er von vielen verehrt, als Übersetzer von Lyrik geschätzt. Lyrik sollte aber nicht allgemeinverständlich sein, er lehnte erzählende Dichtung ab und entwickelte eine eigene Kunstsprache. Der George-Kreis der 1920er Jahre ist legendär, er war nur für Auserwählte zugänglich, die Jünger scharten sich um den Meister. In frühen Jahren hatte George mit Gleichgesinnten die »Blätter für Kunst« gegründet. Zu dieser Gruppe gehörte auch KarlWolfskehl.

Karl Wolfskehl im George-Kreis

Karl Wolfskehl (1869–1948) stammt aus Darmstadt. Nach dem Studium in Gießen wurde er Schriftsteller und Übersetzer, lebte in München und Florenz. 1933 verließ er Deutschland, hielt sich zunächst in Italien auf, bevor er 1938 nach Neuseeland ins Exil ging. Wolfskehl war Zionist und Deutscher, beides leidenschaftlich.

Im Oktober 1887 schrieb sich Wolfskehl in Gießen für Germanistik und Geschichte ein. 1893 schloss er mit einer Dissertation über »Germanische Werbungssagen« bei Otto Behaghel ab. Neue Erkenntnisse über den Schriftsteller in seiner Gießener Zeit wurden 1983 öffentlich, in einer Ausstellung am Institut für neuere deutsche Literatur, erarbeitet von Andreas Nentwich.

Wolfskehl war mit den Gedichten von Stefan George in Gießen bekannt geworden, 1892 durch seinen Studienfreund Georg Edward geb. Geilfus. Nach seiner Promovierung ging Wolfskehl nach München und lernte George persönlich kennen. Dessen Sendungsbewusstsein

beeindruckte ihn nachhaltig. Für gut zehn Jahre gehörte Wolfskehl zum Münchener Kreis um George. Gestalter ihrer Buchpublikationen war der Maler-Dichter Melchior Lechter. 1898 heiratete Wolfskehl Hanna de Haan, Tochter des niederländischen Dirigenten de Haan in Darmstadt. In deren Münchener Wohnung war immer ein Platz für den wohnsitzlosen Dichter George. Hier traf sich die Kunstwelt Münchens. Man beschäftigte sich nicht nur mit Dichtung, auch mit der heidnischen Antike und veranstaltete mythisch aufgeladene Maskenfeste. George wurde zunehmend eigenwilliger, verlangte unbedingte Folgsamkeit, brach mit den alten Freunden.

Wolfskehl litt unter dem Bruch bis zuletzt, als er nicht zu Georges Sterbebett gelassen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er finanzielle Schwierigkeiten, arbeitete als Hauslehrer in Florenz, während seine Frau und beide Töchter in Deutschland lebten. 1934 fand der beinahe Blinde mit Margot Ruben eine neue Stütze, die ihn ins Exil begleitete. KarlWolfskehl starb in Auckland.

Tagebuch von Georg Edward

Wolfskehls Gießener Kommilitonen Georg Geilfus oder Georg Edward (1869–1969), wie er sich später nannte, stammte aus einer begüterten Familie und fühlte sich zum Schriftsteller berufen. Mit seiner Auswanderung nach Amerika 1893 endete seine Freundschaft zu Wolfskehl. Edward arbeitete als Korrespondent für deutsche Zeitungen und Lehrer für deutsche Literatur, kehrte 1933 in die Heimatstadt zurück. Durch sein über 70 Jahre geführtes Tagebuch erfahren wir vieles über sein Leben und seine Zeit.

Stefan George 1891 in Gießen

Seine Erinnerungen an die Begegnung mit Stefan George in Gießen im Sommer 1891, hat er 1964 in der Hessischen Heimat, der früheren Geschichtsbeilage dieser Zeitung veröffentlicht. Georg Edward hatte einen Brief erhalten, dass George auf Durchreise in Gießen Station machen und ihn treffen wolle. Edward hatte ihm zuvor einen begeisterten Brief zu seinen neuen Gedichten geschrieben. Die beiden trafen sich im »Hotel Victoria« in der Liebigstraße. Stefan George eröffnete dem Gießener seine Theorie der Dichtung, dass sich diese nur an Auserwählte richten dürfe. Auch erzählte er von seinen Treffen mit großen Dichtern wie Mallarmé und von seiner Begeisterung für Baudelaire und Hoffmannsthal.

Als Freunde von Edward dazukamen sei George plötzlich verstummt. Anfangs mühte sich Edward noch ihn ins Gespräch einzubeziehen, bis er erkannte, dass diesem die Anwesenden wohl »nicht gut genug waren«. Das war seine erste Begegnung mit dem Hochmut Georges. Dennoch folgte er dem Angebot, in dessen neuer Zeitschrift »Blätter für die Kunst« zu publizieren. Doch, so schreibt Georg Edward im Rückblick, »merkte ich bald, dass ich mit meinem etwas gröberen Geschmack doch nicht exklusiv genug war.« Zwar publizierte man Gedichte von ihm, nahm jedoch unautorisierte Änderungen vor. Das kränkte ihn und er unterließ weitere Zusendungen. (Foto: dpa/Repro: dkl)

Ausstellung im Alten Schloss

Ein weiterer Gießener Schriftsteller verehrte den genialen Dichter Stefan George: Alfred Bock (1859-1932). Ob diese beiden je zusammenkamen, weiß Georg Edward nicht zu sagen. Bemerkenswert ist jedoch, dass Alfreds Bruder Gustav seiner Gemäldesammlung auch einige Bilder von Melchior Lechter hinzufügte, dem Freund von George und Wolfskehl in gemeinsamen Münchener Tagen. Diese Gemälde werden demnächst in Rahmen einer Sonderausstellung im Alten Schloss zu sehen sein. Und das Germanistische Institut hat einen Raum nach Karl Wolfskehl benannt.

Auf Spurensuche: Rainer Maria Rilke

In den Jahren 1905 und 1906 hielt sich der Rainer Maria Rilke in Londorf und in Friedelhausen auf. Auch später, als der Dichter in Paris lebte und arbeitete, blieb ihm diese Zeit wehmütig in Erinnerung. Im Londorfer Burggarten befand sich zum Beispiel die Sonnenuhr, die im gleichnamigen Gedicht Rilkes zwischen "Majoran und Koriander" steht.

von Thomas Schmitz-Albohn | Download 1 | Download 2

Erschienen im Gießener Anzeiger vom 21.07.2017 unter der Überschrift "Sommer, der als Duft zittert" und vom 22.07.2017 unter der Überschrift "Im Schatten des Märchenschlosses"

"Sommer, der als Duft zittert" (21.07.2017)

LONDORF. Was ist dran am Sommer in der Rabenau? Ist es das üppige sommerliche Grün, ist es eine besondere Intensität des Lichts, die poetische Empfindungen auslöst, Bilder voller Sehnsucht nach Ruhe und stillem Glück? So jedenfalls erlebte es der Dichter Rainer Maria Rilke (1875 bis 1926), als er im August 1905 zum ersten Mal nach Londorf kam und dort den Burggarten, „den lieben alten Garten“, sogleich in sein Herz schloss.

Noch Jahre später, als er die mühsam empfundenen Sommertage in Paris am Stehpult verbrachte, führte ihn seine Erinnerung oft mit leiser Wehmut zurück zu jenen sonnigen Tagen in dem „lieben Thal“: „Hier denke ich oft an die Quellen, die in den grünen Wiesen sind“, schrieb er 1907 von Paris aus an seine einflussreiche Gönnerin Julie Freifrau von Nordeck zur Rabenau, genannt „Frau Nonna“. Überall in dem Londorfer Garten tue sich der Sommer auf: „Sommer, der als Duft zittert, Sommer, der als große, unzählbare Stunde auf der Sonnenuhr steht, Sommer, der sich spiegelt in der schattigen lieben, unvergesslichen Fontäne.“

Heute weist ein vom Landkreis Gießen aufgestelltes Schild am Eingang des Burggartens auf die besondere Geschichte des idyllischen, rund 15 000 Quadratmeter großen Anwesens hin. Man sieht den historischen Gartenpavillon, in dem der Dichter einst nächtigte. Von hier aus blickte er auf die Sonnenuhr und lauschte dem Plätschern des Springbrunnens. Der im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegte Herrengarten entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts; der klassizistische Pavillon, der mit seinen wuchtigen Säulen an einen griechischen Tempel erinnert, wurde 1842 errichtet. Eigentümer ist heute Christoph Graf von Schwerin.

Die Sonnenuhr, „die in Majoran und Koriander/ steht und Sommerstunden zeigt“, wie es in Rilkes gleichnamigen Gedicht heißt, ist heute allerdings nicht mehr dieselbe Uhr, der der Dichter einst ein literarisches Denkmal setzte. Die neue, vom Kesselbacher Steinbildhauermeister Hans-Jürgen Schmidt geschaffene und auf Initiative des Rabenauer Verkehrsverein errichtete Uhr hat nun in Sichtweite des Pavillons ihren Platz gefunden. Ein anonymer Spender hat sie bezahlt. Das Original muss früher weiter weg gestanden haben, wo inzwischen alles mit Bäumen bewachsen ist.

Doch wie war Rilke, der Unstete und Weitgereiste, ausgerechnet nach Londorf gekommen? Er sah viele schöne Städte und Landschaften, doch wie sie auch hießen, Rom, Paris, Florenz, St. Moritz oder Sorrent – die Aufenthalte dort konnten ihm die Erinnerung an die liebliche Umgebung im Lumdatal nicht tilgen. Im April 1905 hatte er während einer Kur im „Weißen Hirsch“ bei Dresden die Gräfin Luise Schwerin und ihre Schwester Alice kennengelernt. Er fühlte sich kraftlos und erschöpft: „Die Tage laufen, aber sie gehorchen mir nicht. Jetzt ist alles weg, Mut und Kraft…“

Der Rilke-Biograf Wolfgang Leppmann schreibt über diese Begegnung, der „sonst so schüchterne Dichter muss sich, wenn nicht vorgedrängt, so doch der Gräfin irgendwie kenntlich, ja er muss ihr darüber hinaus einen nahezu unauslöschlichen Eindruck gemacht haben“. So lud die kunstsinnige Gräfin, geb. Freiin von Nordeck zur Rabenau, den Dichter kurzerhand auf ihre Besitztümer nach Schloss Friedelhausen bei Lollar ein – und noch im selben Jahr war er im Sommer für ein paar Wochen Gast der adeligen Familie. Leppmann erwähnt in diesem Zusammenhang „Rilkes Anziehungskraft auf ältere, mütterlich veranlagte Damen von Adel“, aber Rilke sei keineswegs einer gewesen, der sich die Zuneigung aristokratischer Kreise erschlichen habe: Immerhin habe er mehr Einladungen ausgeschlagen als angenommen. Die Einladung nach Friedelhausen hat er jedenfalls angenommen, und die Erinnerung an die schönen Sommertage an Lahn und Lumda haben sich tief in seine Erinnerung eingegraben. In einem Brief schildert er eine unvergessliche Ausfahrt Ende August 1905, die von Friedelhausen in die Rabenau und zum alten Stammsitz Appenborn bei Kesselbach führte, „mit vielen strahlenden und bunten Stunden, wo ein kleiner bäurisch-senioraler Herrenhof mit Freitreppe und alten, eichenen Säulen“ die illustre Ausflugsgesellschaft empfing. Heute bewohnt der Keramikkünstler Karl-Heinz Till das Hofgut und lockt mit seinem regelmäßig abgehaltenem Keramikmarkt „Durchgebrannt“ zahlreiche Besucher aus nah und fern an.

Auf der Heimfahrt von Appenborn erlebte Rilke „einen Abend und Nachtanbruch... im alten Londorfer Pavillon, wo der Kronleuchter brannte, mit einer strahlenden Festlichkeit hinausschimmernd in die Gartengänge, aus denen, wie von vielen Seiten her, das Geräusch des Springbrunnens kam.“ All diese Bilder und Eindrücke haben ihren Niederschlag in den Neuen Gedichten der Jahre 1907/08 wie „Pavillon“, „Sonnenuhr“, „Sommerregen“ und „Im Saal“ gefunden. Wie sehr er sich in dieser Umgebung geborgen, wie sehr er sich von den Eindrücken inspiriert fühlte, zeigt auch, dass er für seine Frau Clara den Vers abschrieb, der auf dem Herrenhaus im Hofgut Appenborn steht: „Auf hoher See/ sind große Wellen,/ verborgene Klippen,/ strenger Wind;/ wer klug ist, verlässt nicht die Quellen,/ die in den grünen/ Wiesen sind.“

"Im Schatten des Märchenschlosses" (22.07.2017)

FRIEDELHAUSEN. Bei diesem Anblick denkt man unwillkürlich an die Kulisse eines Märchen- oder Fantasyfilms – oder an den Schauplatz einer Shakespeare-Inszenierung. Über das alte Hofgut Friedelhausen, in dem eine heilpädagogische Einrichtung untergebracht ist, führt der Weg hinauf zum imposanten Schloss. Das im englischen Stil erbaute Schloss liegt in einem von uralten Bäumen umgebenen Garten. Vier schlanke, achteckige Ecktürme ragen stolz in die Höhe und schließen mit einem wehrhaften Zinnenkranz ab. Spitzbogenfenster, Gesime sowie ein Altan mit Balkon, der das Eingangsportal beschirmt, verleihen dem herrschaftlichen Gebäude einen märchenhaften Charme. In der Mittagshitze liegt es still da wie ein Dornröschenschloss.

Auf einer Anhöhe an der Lahn ließ Freiherr Adalbert von Nordeck zur Rabenau für seine aus London stammende Frau Clara dieses Schloss im Stil der englischen Neogotik von 1852 bis 1856 errichten. In seiner Anlage und Gestalt entsprach es ganz dem romantischen Zeitgeist. Noch heute ist das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk in gräflichem Privatbesitz. Schlossherr Christoph Graf von Schwerin ist ein Nachfahre des Erbauers Adalbert und dessen Tochter, der in die Literaturgeschichte eingegangenen Gräfin Luise von Schwerin, geb. Freiin von Nordeck zur Rabenau. Die adelige Dame war eine sehr kunst- und literaturliebende Frau, die ihr Haus gerne für Künstler öffnete. Sie lernte im April 1905 bei einer Kur im „Weißen Hirsch“ bei Dresden den Dichter Rainer Maria Rilke (1875 bis 1926) kennen und lud ihn auf ihre Besitztümer nach Friedelhausen ein. So hielt sich Rilke hier im Sommer 1905 für mehrere Wochen auf und kehrte im folgenden Jahr zusammen mit seiner Frau, der Bildhauerin und Rodin-Schülerin Clara Westhoff, noch einmal zurück. Mit dabei war auch die kleine Tochter Ruth, die während des Aufenthalts in Friedelhausen die Masern bekam.

„Mein Leben, alles, was ich bin, ist durch Friedelhausen durchgegangen, wie ein ganzer Fluss durch die Wärme einer besonnten Gegend geht, ausgebreiteter und breiter gleichsam und glänzend mit allen seinen Welten“, notierte Rilke voller Enthusiasmus.

Eine damals auf dem Altan des Schlosses entstandene Fotografie zeigt Clara, wie sie an einer Bürste ihres Mannes arbeitet, während der Dichter in die Verse seines „Stundenbuchs“ vertieft ist. Abends las er der versammelten Schlossgesellschaft aus seinem gerade begonnenen Tagebuchroman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ vor, und hin und wieder unternahm man gemeinsam Ausflüge nach Salzböden, Marburg, Londorf und zum Hofgut Appenborn bei Kesselbach. Im „stillen, lieben Schloss“ fühlten sich die Gäste gut aufgehoben; die „fernen Ausblicke über helle Wiesen und den glänzenden Fluss bis an die ruhig-vollen Konturen dichter Waldhügel hin“ wandelte sich in „strahlende Ausblicke zwischen den vollen Bäumen“. Und „schaut man auf, so sieht man eine Pappel flimmern vor blauer Luft. Der kleine Kahn lockt, den noch sonnenwarmen Fluss auf und ab zu fahren im sommerlichen Geruch der Ufer“.

Geht man um das Schloss herum, gelangt man in den uralten Garten. Auf einer vom Sonnenlicht überfluteten Freifläche trifft man auf die alte Sonnenuhr, die früher im Londorfer Burggarten stand und dort die Aufmerksamkeit des Dichters auf sich zog. Wie das ganze Friedelhäuser Schloss ist auch diese Sonnenuhr aus Londorfer Lungstein, und berücksichtigt man die Sommerzeit, die es damals noch nicht gab, so zeigt sie doch recht genau die jeweilige Stunde an. Nur „wenn ein sommerlicher Regen/ aufkommt aus dem wogenden Bewegen/ hoher Kronen, hat sie eine Pause“, heißt es in Rilkes später entstandenen Gedicht „Die Sonnenuhr“.

Über dem zweiten Besuch in Friedelhausen im Sommer 1906 lag allerdings ein dunkler Schatten: Die großzügige Gastgeberin Gräfin Luise war zu Beginn des Jahres gestorben. Ihr setzte der Lyriker am ersten Jahrestag ihres Todes mit dem auf Capri verfassten Gedicht „Todes-Erfahrung“ ein literarisches Denkmal: „Wir wissen nichts von diesem Hingehen, das/ nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,/ Bewunderung und Liebe oder Hass/ dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund/ tragischer Klage wunderlich entstellt.“

Dazu der Rilke-Biograf Wolfgang Leppmann: „Gewiss hat Rilke sie gemocht und hochgeschätzt, er hatte allen Grund dazu. Und ebenso gewiss dürfen wir in ihr eine warmherzige Frau von Welt sehen, die auch etwas von Kunst versteht und selbst Gedichte schreibt. Auch war sie inzwischen verstorben, und Rilke neigt mehr als andere Menschen dazu, die Toten in Gedanken und Gespräch aufzuwerten.“ Die oben zitierten Zeilen aus der „Todes- Erfahrung“ finden sich übrigens auf dem Grabstein von Luises 1969 gestorbener Tochter Gudrun Baronin Uexküll, die auf dem Friedhof von Capri begraben liegt.

Otto Ubbelohdes 150. Geburtstag

Am 5. Januar jährt sich der Geburtstag von Otto Ubbelohde (1867-1922), bekannt durch seine Illustrationen der Grimm'schen Hausmärchen in Form von Landschaftsmalereien, zum 150. Mal. Zudem gilt Ubbelohdes "Hessische Landschaft" als Gründungsbild des Kunstvereins Gießen.

von Dagmar Klein | Download

Erschienen in der Gießener Allgemeinen Zeitung vom 05.01.17 unter der Überschrift „Landschaft der Heimat entdeckt".

Gießen (dkl). Der Geburtstag von Otto Ubbelohde (1867–1922) jährt sich am heutigen 5. Januar zum 150. Mal. Sein Name ist im kollektiven Gedächtnis Hessens tief verankert. Dies verdankt sich vor allem seinen Illustrationen der Grimm’schen Hausmärchen. Ubbelohde studierte an der Münchener Akademie und hatte diverse Studienaufenthalte, auch in den Künstlerkolonien Worpswede und Willingshausen. Er und seine Frau Hanna standen der Lebensreformbewegung nahe, sie bauten auf dem freien Land, in Goßfelden bei Marburg, ab 1900 ein Haus mit Atelier, der große Garten diente der Selbstversorgung. 1991 übergaben die Erben alles an eine Stiftung, die sich um die Renovierung, seit 1999 auch um die Zugänglichkeit als Museum kümmert.

Die Märchenillustrationen waren eine Auftragsarbeit, an der Ubbelohde über zwei Jahre intensiv arbeitete. Zahlreiche Motive für die 447 Federzeichnungen fand er in Oberhessen, die Publikation 1909 machte ihn weithin bekannt. Sein Konzept, jedes Märchen auf ein charakteristisches Motiv zu konzentrieren, war von Erfolg gekrönt. Klare Handlungsschemata und schnelle Wiedererkennbarkeit machten diese Zeichnungen so populär wie sonst keine. Sie waren aus dem Umriss geschaffen, damit standen sie dem Jugendstil nahe, kamen jedoch ohne Ornamentierung aus.

Auch seine anderen Zeichnungen waren beliebt. Otto Ubbelohde gehörte um 1900 zu den gefragtesten Exlibris-Künstlern, auf gut 240 wird die Anzahl seiner grafischen Bucheignerzeichen geschätzt. Darunter sind einige für Gießener Bürger wie Bock, Gail, Quentell-Hepding, Strack und für das Kunstwissenschaftliche Institut der Universität Gießen. Diese Art der Kleinkunst war hoch angesehen, sollte sie doch den Alltag verschönern. Ubbelohde selbst äußerte sich eher abfällig darüber, nannte sie »Hokuspokus« und »Landplage«. Mit der Gebrauchsgrafik verdiente er jedoch sein Geld, zu den Exlibris kamen Kalender, Stadtführer, Postkarten, Gedenkblätter, auch Reklameschilder und Plakate. In der Radierung auf Kupferplatten erreichte er eine große Präzision und Virtuosität.

Die große Anerkennung als Grafiker wünschte er sich auch für seine Malerei, doch blieb diese eher seine private Leidenschaft. Die Zahl seiner Kunstausstellungen ist überschaubar. Seine erste Einzelausstellung richtete im Januar 1913 der Kunstverein Gießen aus, im Anschluss wurde sie in Marburg gezeigt. Der Kunstverein hatte sich im November des Vorjahres vom Oberhessischen Kunstverein separiert, da man mit der Vereinspolitik des Gesamtvorstands in Darmstadt nicht mehr einverstanden war. Der neue Vorstand bestand nun aus Bürgermeister Anton Mecum, Kreisrat Karl Usinger und Prof. Christian Rauch. Sämtliche Honoratioren der Stadt unterstützten den Kunstverein, vor allem bei Ankäufen.

Der Kunsthistoriker Rauch lehrte seit 1904 an der Universität Gießen, zuvor war er in der Denkmalpflege in Marburg tätig. Vermutlich kannte er Ubbelohde aus der Zeit, sodass er für die erste Ausstellung des Kunstverein Gießen Bilder des in Goßfelden bei Marburg lebenden Malers holte. Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins gehörte auch die Künstlerförderung durch Ankäufe, auch dies wurde sofort umgesetzt: Ubbelohdes »Hessische Landschaft« gilt als Gründungsbild des Kunstvereins Gießen. In späteren Jahren ging das Gemälde, zusammen mit der gesamten Sammlung des Kunstvereins, an das Oberhessische Museum. Das extreme Querformat hängt prominent im Treppenhaus des Alten Schlosses. Ebenso weist der Museumsbestand eine typische Ubbelohde-Zeichnung auf: zwei Betrachter blicken von der Hohen Warte aus über Gießen und die Lahn auf die gegenüberliegenden Burgen.

Eine weitere Verbindung zu Gießen ist die Ehrung durch die Großherzoglich-Hessische Universität kurz nach Kriegsende. Laut Akte im Universitätsarchiv stellten im Juli 1918 die Professoren König und Behaghel den Antrag an die Philosophische Fakultät, »die Würde eines Doktors der Philosophie ehrenhalber zu verleihen« an den »Schriftsteller Alfred Bock in Gießen« und den »Kunstmaler Otto Ubbelohde in Gossfelden bei Cölbe«. Zwei Künstler sollten einen wissenschaftlichen Titel verliehen bekommen, das wurde begründet mit dem »tief schürfendem Spürsinn für das Oberhessische Land, das Oberhessische Volkstum«. Die Entdeckung habe der eine mit der Feder fast sprachwissenschaftlich genau vorgenommen, der andere mit dem Griffel »das mit dem Künstlerauge Geschaute weiten Kreisen zugänglich gemacht«.

Gewürdigt wurde also deren Gespür für Heimat, ein Thema, das nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs allerorten beschworen wurde. Aus Anlass seines 50. Geburtstags war Ubbelohde im Jahr zuvor der preußische (Marburg gehörte zu Preußen) Professorentitel verliehen worden, die Universität selbst folgte 1921 mit der Ernennung zum Ehrenbürger der Universität Marburg.

Nachruf zu Gideon Schüler

Am 11. Februar 2017 ist der Buchhändler, Verleger und Gießener Kulturmensch Gideon Schüler, der von 1960 bis 2005 die Ricker'sche Universitäts-Buchhandlung führte, wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag gestorben. Er prägte das Gießener Kulturleben wie kaum ein anderer.

von Dagmar Klein | Download

Erschienen in der Gießener Allgemeinen Zeitung vom 24.02.17 unter der Überschrift „Gideon Schüler. Buchhändler, Verleger, Kulturmensch".

Gideon Schüler ist tot, er starb am 11. Februar, kurz nach seinem 92. Geburtstag in einem Friedberger Pflegeheim, wo er seit 2012 lebte. Die Beisetzung im Familienkreis fand im Schiffenberger Wald statt, wie er es sich gewünscht hatte. Als Kinder seien sie dort mit ihm oft spazieren gegangen, erinnert sich sein Sohn Jan. »Und als Jäger war er mit den Hunden oft im Wald, das passt für ihn.« Schüler bleibt als prägende Persönlichkeit der Gießener Kulturszene in Erinnerung. Er wirkte hier bis 2005 als Buchhändler und Verleger, von 1969 bis 1974 führte er auch eine Galerie. Nach Gießen kam er 1959 als Lektor des Walltor Verlags. Am 7. Februar 1925 in Eschwege geboren, wuchs er in Marburg auf, sein Vater leitete dort eine Bank. 1942 wurde er 17-Jährig eingezogen, beim Einsatz in Litauen freundete er sich mit dem späteren Schriftsteller Dieter Wellershoff an. Dessen Roman »Der Ernstfall. Innenansichten des Krieges« (1995) war Gideon Schüler und einem weiteren Kameraden jener Jahre gewidmet. Nach dem Krieg machte Schüler eine Buchhändlerlehre in Marburg, wechselte 1950 als Reisender in den Tabakhandel, unter anderem für die Gebrüder Heinrich Schirmer. In München lernte er in den 50er Jahren die Malerin und Illustratorin Bele Bachem kennen, die ihm erste Autorenkontakte vermittelte.

In Gießen übernahm er 1960 die Ricker’sche Universitäts-Buchhandlung und verlegte diese vom Seltersweg an den Ludwigsplatz. Erste Lyrikveröffentlichungen folgten, ab 1962 unter dem Namen »Verlag Gideon Schüler«. In diesem Jahr heiratete er die Kunststudentin Renate Lamert. Sohn Jan und Tochter Saskia wurden beide bildende Künstler und stellten in Gießen mehrfach aus, zuletzt gemeinsam 2012 in der neuen Kunsthalle. 1969 wurde Gideon Schüler Gesellschafter beim Anabas Verlag Gießen und gründete die »Galerie im Hof« in der Grünberger Straße.

Namhafte Künstler stellten dort bis 1974 aus, wie Benno Walldorf, Maina-Miriam Munsky, Ernst Fuchs, Arnulf Rainer, Alfred Hrdlicka. Geradezu ein »Who’s who« der Literaturszene ist die Reihe der Autoren, die zu Lesungen kamen, darunter Martin Walser, Dieter Wellershoff, Horst-Eberhard Richter, Harry Oberländer, Hans Mayer, Egon Bahr, Karl Krolow, Klaus Wagenbach, Paul Nizon, Rolf Hochhuth, Adolf Muschg, Ulrich Enzensberger und Walter Jens.

Ende der 70er Jahre wurde Schüler Gesellschafter im Focus Verlag Gießen. 1986 gründete er die eigene Buchreihe »Edition Literarischer Salon«, die er bald als eigenständigen Verlag führte.

Konnte die Menschheit so tief sinken

1791 veröffentlicht der Wetzlarer Autor Friedrich Wilhelm Pilger seine „Wetzlarischen Annalen“ – In der moralischen Wochenschrift nimmt der Pfarrerssohn auch das Verbrechen des Kindsmords unter die Lupe

von Stephan Scholz | Download

Erschienen in der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 26.08.11 unter der Überschrift „Konnte die Menschheit so tief sinken“ und im Gießener Anzeiger vom 30.08.11 unter der Überschrift „Konnte die Menschheit so tief sinken?“

Das Jahr 1791. Es ist gerade mal zwei Jahre her, dass die Revolution in Frankreich die absolute Monarchie in einem Sturmlauf weggefegt hat. Hunger und soziale Nöte waren einer der Auslöser, der Geist der europäischen Aufklärung, die menschliches Handeln und gesellschaftliches Zusammenleben auf die Grundlage der Vernunft stellen möchte, ein anderer. Auch in Deutschland erfreut sich aufklärerisches Gedankengut, das Philosophen wie der Königsberger Immanuel Kant verbreiten, großer Beliebtheit. Zahllose Werke erscheinen, darunter auch so genannte moralische Wochenschriften wie die „Wetzlarischen Annalen“, die der Pfarrersohn Friedrich Wilhelm Pilger 1791 veröffentlicht. Besonders interessant: In einer Artikelserie untersucht Pilger das Phänomen des Kindsmord, das in dieser Zeit die Gemüter erhitzt.

„Konnte die Menschheit so tief sinken, konnte sie ihres erhabenen Ursprungs so sehr vergessen, dass in ihrer Mitte die scheußlichste aller Untaten sollte vollbracht werden? Welche die Hand einer Mutter mit Tigerwut wider das Leben ihres schuldlosen Säuglings waffnete und ihre Raserei anfachte, gegen ihr eigen Fleisch und Blut zu wüten?“, fragt sich Pilger. Gleich zu Beginn seiner Artikelserie „Ideen über das Verbrechen des Kindermords und dessen Strafe“ stellt der Pfarrerssohn, der 1761 in Wetzlar geboren wurde und später Jura studierte, die Grausamkeit des Verbrechens besonders hervor. Allerdings geht es dem Aufklärer, der in Hessen-Darmstadt seinen Militärdienst abgeleistet hat und trotz des Studiums der Rechtswissenschaften jahrelang als Veterinärmediziner praktizierte, keineswegs darum, die Täterinnen vorbehaltlos zu verurteilen. Im Gegenteil: Pilger, der um 1806 eine Professur für Tierarzneikunde in russischen Diensten antrat, fragt nach den Ursachen der Tötung. Und damit steht der Autor, der seine „Annalen“ bereits nach einem Jahr wieder einstellen musste, nicht allein. Man denke nur an die Gretchentragödie in Goethes Faust oder an das 1776 erschienene Theaterstück „Die Kindermörderin“ des Sturm-und-Drang-Dichters Heinrich Leopold Wagner, der in Kontakt zu Goethe stand. Kurzum: Die Denker der Zeit machten den Kindsmord zu ihrem Thema, allerdings nicht, um die Scheußlichkeit dieses Verbrechens öffentlich anzuprangern. Es ging vielmehr darum, die Justiz der Epoche und die drakonischen Strafen – Kindsmord wurde mit Todesstrafe geahndet – zu hinterfragen.

Das tut auch Pilger, dessen Artikelserie in den Wetzlarischen Annalen sechs Folgen umfasst und der vermutlich von einem aktuellen Fall angeregt wurde. Denn Stadtarchivarin Dr. Irene Jung hat herausgefunden, dass im März 1786 ein totes Baby am Stoppelberg gefunden wurde. In ihrem Artikel „Tatort Stoppelberg: Kindmörderin vergräbt Neugeborenes im Wald“ in der Aprilausgabe der Wetzlarer Hefte zeichnet Jung das Geschehen nach, das zur Verhaftung der Kindermörderin Anna Maria Kretschmer und ihrer Mutter führt. Beide werden eingesperrt, doch auch wenn unklar ist, was aus den Komplizinnen wurde, dürfte diese Tat ein Anlass für Pilgers Text gewesen sein. Und der mutet auch heute noch durchaus modern an, denn im Fokus steht die Frage, was eine Kindermörderin zu ihrer Tat treibt. Der Wetzlarer, der nach 1817 verstarb und 1791 auch die Schrift „Ideen über die Behandlung der Juden in Deutschland“ veröffentlichte, zeichnet die Schicksalskette idealtypisch nach. Von der Verführung eines unschuldigen Mädchens durch einen gewissenlosen Liebhaber, der sich aus dem Staub macht, als die Frau schwanger wird. - Nebenbei: Auch uneheliche Geburten wurden in dieser Zeit hart bestraft. – Von der Schwangerschaft, die die werdende Mutter verheimlichen muss, um nicht die Eltern gegen sich aufzubringen oder den Dienstherren, der sie mit Sicherheit hinausgeworfen und so in die Armut gestürzt hätte. Von der nächtlichen Geburt in aller Stille, bei der das Kind entweder aus Unachtsamkeit der unerfahrenen Mutter stirbt oder ihren Wahnvorstellungen zum Opfer fällt. Und am Ende stellt sich die Frage: Ist der Tod durch das Schwert in diesen beiden Fällen gerecht? Pilger sagt Nein und wirft der Justiz seiner Epoche schwere Versäumnisse vor, da sie nicht nach den Ursachen der Kindstötung fragt, sondern pauschal aburteilt. Die Kindsmörderin, die nicht aus kalter Berechnung tötet, wird zum Opfer der Gesellschaft und der Rechtssprechung. Das macht den Text, der immerhin über 200 Jahre alt ist und weniger die Grausamkeit als vielmehr die Umstände eines Verbrechens unter die Lupe nimmt, bis heute zu einem intellektuell anregenden Stück Gesellschaftskritik. Und wer sich für die Aufklärung im heimischen Raum interessiert, dem seien die zum Teil auch satirischen Wetzlarischen Annalen wärmstens ans Herz gelegt.

Warme Worte vom Nobelpreisträger

Schon Thomas Mann lobte Editha Klipsteins ersten Roman „Anna Linde“ – Heute ist das Gesamtwerk der Laubacherin jedoch weitgehend vergessen

von Stephan Scholz | Download

Erschienen im Gießener Anzeiger vom 11.08.11 unter der Überschrift „Thomas Mann lobte ihren ersten Roman „Anna Linde“

Ein flüssiger Erzählstil, bildhafte und präzise Beschreibungen und das geschärfte Auge fürs Psychologische – eigentlich haben die Prosatexte von Editha Klipstein alles, was gute Literatur braucht. Die Zeitgenossen in den 1930er und 40er Jahren wussten das durchaus zu schätzen, und schon als 1935 der Romanerstling „Anna Linde“ erscheint, gibt es Lob aus höchstberufenem Mund. Kein Geringerer als „Buddenbrooks“-Autor Thomas Mann – seit 1929 Literaturnobelpreisträger – findet warme Worte für den Text. Doch heute ist das Gesamtwerk der Wahl-Laubacherin Klipstein so gut wie vergessen. Schade, denn für jeden Literaturfreund dürfte die Lektüre dieser Werke - die nur noch antiquarisch zu bekommen sind - eine Bereicherung sein, wenn auch keine ganz leicht zugängliche.

Doch wer sich durch die ersten Seiten gekämpft und sich an den etwas angestaubten Sprachstil gewöhnt hat, der wird mit einem schönen Lektüreerlebnis belohnt, denn Klipstein beherrscht durchaus ihr Handwerk als Erzählerin. Ein Beispiel? Eher unbekannt dürfte der 1947 erschienene Roman „Die Bekanntschaft mit dem Tode“ sein. Auf gut 300 Seiten zeichnet die Laubacherin, die im November 1880 unter ihrem Mädchennamen Blass in Kiel geboren wurde und in Halle aufwuchs, ein lebendiges und schillerndes Gesellschaftsporträt, bei dem sie sich mit viel Liebe zum Detail den einzelnen Protagonisten widmet. Gut, der Text gibt im inhaltlichen Gehalt schon seine Nähe zur Dekadenz der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu erkennen. Es geht um Kunst, Krankheit und Verfall, und das sind natürlich in erster Linie Themen der Dekadenzliteratur, deren deutsches Meisterstück Mann mit seinen „Buddenbrooks“ 1901 geliefert hat. Doch auch wenn der Roman auf den ersten Blick veraltet scheint, entfaltet er trotzdem noch heute seine literarische Wirkung, was vor allem an der farbenfrohen Charakterisierung und Motivation der Personen liegt. Es ist einfach spannend zu verfolgen, wie beispielsweise Ulrike ihren bürgerlichen Beruf als Lehrerin aufgibt, um sich als Theaterschauspielerin zu verwirklichen und bei der ersten großen Bewährungsprobe scheitert. Wie Freund Hilmar sich als vermeintlich liebender Ratgeber versucht, um die Jungschauspielerin ins „richtige“ Lebensgleis zu stoßen und sie nach ihrem Versagen erstmal fallen lässt. Oder wie Frau von Wiese, deren Haus diese ganze Gesellschaft zusammenhält, die Trauer über den Verlust ihres Lieblingsenkels Enevold mit Haltung und Würde überspielt. Kurzum: Auch heute ist die Psychologie dieser Figuren nicht aus der Welt. Einmal unter das historische Gewand geblickt, entfaltet der Roman mit seinem großen und lebendigen Personal durchaus Schmökerpotenzial, gerade weil er formal schlüssig durchkomponiert ist und tiefgründig das „Menschsein“ reflektiert.

Übrigens: Wer sich für Editha Klipstein interessiert, der ist in Laubach immer noch gut aufgehoben. Denn der „Verein zur Pflege des künstlerischen Nachlasses von Felix und Editha Klipstein“ kümmert sich um Andenken und Nachlass der Schriftstellerin. Erste Vorsitzende ist Christiane Klipstein, Enkelin der Autorin, die 1909/10 mit ihrem Ehemann Felix nach Laubach übersiedelt. Gemeinsam nehmen die beiden Quartier im Klipsteinturm in der Straße „Auf der Planke“, in dem bereits seit 1967 die Enkelin lebt. Die erinnert sich noch gut an ihre Großmutter, die ihre Laufbahn als Malerin nach ihrer Heirat mit dem Künstler Felix weitgehend aufgab und sich aufs Schreiben verlegte. Schon 1928 errichtet sich das Ehepaar im Laubacher Wald ein Atelier, und dort besuchte die Enkelin später die Oma, die bei einem München-Aufenthalt 1915 auch Bekanntschaft mit Rainer Maria Rilke machte. „Sonntags ging der Familienausflug ins Atelier“, sagt Christiane Klipstein, die 1941 geboren wurde und erzählt, dass die Großmutter auch nach dem Tod des Ehemanns 1941 viele Jahre im Atelier mit Wasser aus der Zisterne, Petroleumlampe und Kerze und Eierkohlenheizung gelebt hat. Am 27.Mai 1953 starb Editha Klipstein, deren Tagebucheintrag vom 9. August 1941 zur Taufe Christianes die Enkelin längst im Bilderrahmen aufbewahrt: „Heute wird die kleine Christiane getauft. Vor etwas mehr als einem Monat haben wir Felix begraben. Mein Herz ist schwer. Wenn du, kleine Christiane, jemals diese Zeilen liest, dann wisse, dass gelebte Gegenwart ewige Gegenwart ist, dass dein Großvater Felix Klipstein nicht ein verklungener Schall, ein freundliches Albumblatt, ein Großvater längst, längst vergangener Zeiten ist, sondern dass er das Fundament, auf dem du selbst lebst, mit errichtete, dass nicht nur von seinem Blut in deinen Adern fließt, sondern sein tapferes selbstloses Werk dir heute noch hilft, dir und einstmals deinen Kindern, - Kind!“. Ohne pathetisch sein zu wollen: Wer sich heute mit Christiane Klipstein unterhält, der spürt schon nach wenigen Minuten, dass das Erbe ihrer Großeltern in der Enkelin weiterlebt. Interessenten können sich davon überzeugen und Kontakt zum Klipstein-Verein aufnehmen über www.klipstein-verein.de.

Literatur

Klipstein, Editha: Die Bekanntschaft mit dem Tode. Hamburg: Claassen & Goverts 1947.

Haaser, Rolf: Editha Klipstein und Rainer Maria Rilke im Sommer 1915. Fernwald: lítblockin 2007.

Heimatkundlicher Arbeitskreis Laubach (Hg): Editha Klipstein. Bildnis einer Schriftstellerin. Gießen: Mittelhessische Druck- und Verlagsgesellschaft 1997 ( Laubacher Hefte Band 12).

Herweg, Nikola: „Nie kam ein alltägliches Wort über ihre Lippen“ – Zum Leben und Werk der Laubacher Schriftstellerin Editha Klipstein. In: Hessische Heimat 02/2008.

Im 18. Jahrhundert Literaturgeschichte geschrieben

1767 kommt der Jurist und Schriftsteller Friedrich Wilhelm Gotter zum ersten Mal nach Wetzlar – Bekannt wurde er als Herausgeber und Dichter des „Göttinger Musenalmanach“

von Stephan Scholz | Download

Erschienen in der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 02.08.11 unter der Überschrift „Gotter verfasst Musenalmanach“ und im Gießener Anzeiger vom 26.8.11 unter der Überschrift „Im 18. Jahrhundert Literaturgeschichte geschrieben“

Mai 1767. In diesen Tagen dürfte einiges los gewesen sein in der Stadt, denn zur Überprüfung des Reichskammergerichts wurde soeben die große Visitation gestartet. Von überall her kommen Gesandte und Legationssekretäre nach Wetzlar, darunter auch Friedrich Wilhelm Gotter, der den Freiherrn von Gemmingen im Auftrag des Herzogtums Sachsen-Gotha an die Lahn begleitet. Wer dieser Gotter war? Ab etwa 1770 ein bekannter und später durchaus gefeierter Autor, doch in diesem Mai ist er einfach ein Jurist unter vielen.

Lange bleibt Gotter, der als Sohn einer wohlhabenden Familie am dritten September 1746 in Gotha geboren wurde, zunächst jedoch nicht in Wetzlar. Denn als sich 1768 die Gelegenheit ergibt, zwei junge Adlige nach Göttingen zu begleiten, ist der Jurist und Schriftsteller sofort Feuer und Flamme. Gut so, möchte man aus der Rückschau heute sagen. Warum? Deshalb: In der altehrwürdigen Universitätsstadt angekommen, schreibt er Literaturgeschichte als er mit Freund Heinrich Christian Boie den berühmten „Göttinger Musenalmanach“ begründet und darin selbst gefeierte Gedichte veröffentlicht. Jungen Schriftstellern bot diese Zeitschrift ein öffentliches publizistisches Forum, das man in seiner Bedeutung nicht unterschätzen darf. Denn der erstmals 1770 erschienene Almanach war auch eine der wichtigen Keimzellen für den 1772 etablierten „Göttinger Hainbund“, der einer der bedeutendsten literarischen Zirkel in Deutschland wurde. Zurück zu Gotter: Mit der Etablierung des Musenalmanach und den darin enthaltenen eigenen Gedichten hat sich der Autor seine literarischen Sporen verdient. Doch auch in Göttingen hält es ihn nicht lange. Über eine Zwischenstation in seiner Heimatstadt kehrt er 1770 zurück nach Wetzlar, wo die große Visitation immer noch im Gange ist. Wie es so in der Stadt zugegangen ist? Klar, natürlich stand die Juristerei im Vordergrund, aber die Herren haben es auch verstanden, zu feiern und sich von kulturellen Veranstaltungen wie Theateraufführungen unterhalten zu lassen. In dieses Milieu kommt Gotter jetzt zurück, um sich einem kleinen intellektuellen Kreis anzuschließen, zu dem ab 1772 auch der Gerichtspraktikant Johann Wolfgang Goethe und der braunschweigische Legationssekretär Karl Wilhelm Jerusalem gehören. Nach zwei Jahren bricht der Sachse seine Zelte in Wetzlar wieder ab. Kaum ist er nach Gotha zurückgekehrt, als ihn ein Ereignis zutiefst erschüttert: Freund Jerusalem hat sich in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1772 erschossen. Gotter ist in tiefer Trauer und hinzukommt, dass auch die eigene Gesundheit jetzt immer schlechter wird. Zu einer Erholungsreise bricht der Schriftsteller 1774 in Richtung Lyon auf, und diese Tour, bei der er auf der Rückreise Station beim berühmten Schweizer Johann Caspar Lavater macht, stärkt seine Kräfte zunächst. Wer dieser Lavater war? Ganz klar: einer der berühmtesten Intellektuellen der Epoche, der vor allem mit seinen physiognomischen Studien Furore machte. Vereinfacht gesagt behauptete der Schweizer, der ein Freund Gotters und auch Goethes wurde, dass man aus den Gesichtszügen eines Menschen auf den Charakter schließen könne. Lavater hat Gotter, der nach seiner Rückkehr nach Gotha von 1774 bis zu seinem Tod am 18. März 1797 neben der Schriftstellerei als Geheimsekretär gearbeitet hat, öfter in Sachsen-Gotha besucht. So weit, so gut. Doch was für Texte hat Gotter geschrieben?

Das Spektrum reicht von Gedichten über Prosa bis zu Dramen, und eines seiner bekanntesten Werke, der 1776 erschienene Dreiakter „Mariane“, ist ein Theaterstück, bei dessen Lektüre es heute noch gruselt. Verkürzt gesagt geht´s darum: Ein Vater hat Sohn und Tochter, doch damit der Sohn eine gute Partie machen kann, muss bei Schwester Mariane die Mitgift eingespart werden. Kurzerhand wird sie ins Kloster gesteckt, doch die Sache hat einen Hacken. Mariane verliebt sich in Waller, und das verändert das Leben der jungen Frau: „Ich war in meiner Einsamkeit nicht mehr einsam. Waller war immer um mich.“ Doch natürlich lässt sich der Vater dieses Durchkreuzen seiner Pläne nicht gefallen, und am Ende sterben Tochter und Verehrer. Insgesamt ein gelungenes, spannendes und vitales Drama, das Bücherfreunden wärmstens ans Herz gelegt sei. Ebenso wie das Gesamtwerk des Sachsen, denn soviel ist mal sicher: Friedrich Wilhelm Gotter, der in Wetzlar in der Hauser Gasse 16 Quartier bezog, hat im 18. Jahrhundert Literaturgeschichte geschrieben.

Werther in Warschau

1771 begründet der heute vergessene Dichter August Siegfried von Goué eine Wetzlarer Rittertafel, der auch Goethe angehören wird – Goués bekanntestes Werk „Masuren“ verlegt die Werther-Geschichte nach Warschau

von Stephan Scholz | Download

Erschienen in der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 21.07.11 unter der Überschrift „Dichter gründet 1771 Wetzlarer Rittertafel“ und im Gießener Anzeiger vom 04.08.11 unter der Überschrift „Werther nach Warschau verlegt“

Mai 1772. Soeben ist der junge Frankfurter Anwalt und Dichter Johann Wolfgang Goethe in der freien Reichsstadt Wetzlar eingetroffen, um ein Praktikum am hiesigen Reichskammergericht zu absolvieren. Kaum angekommen schließt sich der Autor, der vom literarischen Ruhm späterer Jahre noch weit entfernt ist, einer Rittertafel an, die sich regelmäßig im Gasthaus „Zum Kronprinzen“ am Domplatz trifft. Gegründet wurde sie von August Siegfried von Goué, einem Juristen und Schriftsteller, der heute längst in Vergessenheit geraten ist.

Zu Unrecht. Denn genau wie Goethe, der das Ereignis in seinem Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ verarbeitet hat, befasst sich auch Goué mit dem Selbstmord des braunschweigischen Legationssekretärs Karl Wilhelm Jerusalem, der ebenfalls zu der Rittertafel gehört hat. Er nahm sich am 29./30. Oktober 1772 in seiner Wohnung am Schillerplatz – heute Jerusalemhaus - das Leben. In Wetzlar sorgte die Tat seinerzeit für erhebliches Aufsehen und längst ist diese Selbsttötung zu einem bedeutenden literaturgeschichtlichen und stadthistorischen Datum geworden, natürlich in erster Linie durch Goethes epochalen Roman. Und anders als das Buch des jungen Frankfurters und späteren Geheimrats, der bekanntermaßen auch seine eigenen Wetzlarer Erlebnisse und die Bekanntschaft mit Charlotte Buff in den Werther-Text eingearbeitet hat, ist Goués 1775 erschienenes Trauerspiel „Masuren oder Der junge Werther“ heute weitgehend vergessen. Ebenso wie der 1743 in Hildesheim geborene Autor, der seinen Protagonisten Masuren unsterblich in die mit einem Kronreferendarius verheiratete Franziska verliebt. Klar, diese Geschichte, die in Warschau spielt, geht nicht gut aus, denn als sich Masuren seiner Liebe körperlich nähert, wird der´s zuviel: „Masuren! Sie vergessen sich! (Sie entreißt sich seinen Armen) Das war das letzte Mal! Masuren! Sie sehen mich nicht wieder! Es bleibt dabei.“ Für den jungen Helden ist diese Trennung der Todesspruch. Ganz ähnlich wie Werther leiht er sich von Franziskas Mann eine Pistole und erschießt sich. Doch wer nun glaubt, Goué habe einfach bei Goethe abgekupfert, der irrt, denn der Schriftsteller wirft einen ganz eigenen Blick auf die Ereignisse, auch dadurch, dass er in seinem Text mehrere Handlungsebenen miteinander verbindet. Eine durchaus spannende Lektüre und ein interessanter Autor, der im Juni 1767 nach Wetzlar kam – und zwar beruflich.

Rückblende: Wir schreiben den Mai 1767. Am Reichskammergericht, das seinen Sitz seit Ende des 17. Jahrhunderts in Wetzlar hat, wird die große Visitation gestartet, eine Art Bestandsaufnahme und Überprüfung. Aus vielen Teilen des deutschen Reiches strömen deshalb Juristen in die Stadt, die damals etwa 5000 Einwohner zählte und von einem ziemlichen Standesdünkel beherrscht gewesen sein muss. Das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel schickt den Hofrat Johann Jakob Höfler, der von seinem Legationssekretär Assessor August Siegfried von Goué begleitet wird. Quartier finden die beiden in der Apotheke „Zum Löwen“ am Eisenmarkt sieben – heute ein gastronomischer Betrieb – und das scheint auch schon die einzige Gemeinsamkeit gewesen zu sein, denn schnell mäkelt der scheinbar pedantische Höfler an seinem Untergebenen herum. Der nimmt´s gelassen – anders als sein Nachfolger Jerusalem, der nicht nur an enttäuschter Liebe sondern auch am beruflichen Druck gelitten haben wird. Ohnehin scheint dieser Goué, der von 1760 an in Halle Rechtswissenschaften studiert hatte und trotz seiner Entlassung 1771 bis 1772 in Wetzlar blieb, ein wahrer Hans Dampf in allen Gassen gewesen zu sein. Er war dem Feiern nicht abgeneigt, gehörte seit 1768 auch der hiesigen Loge der Freimaurer an und schwärmte zeitlebens für die seinerzeit in Deutschland beliebten Geheimbünde. In diesem Zusammenhang ist auch die Rittertafel im „Kronprinzen“ zu sehen, die Goué, der zahlreiche Gedichte und Dramen veröffentlichte und 1789 nach einem wechselvollen Leben in Burgsteinfurt verstarb, für einige Wochen zum Weggefährten Goethes machte. Und als sich der alternde Geheimrat daran macht, seine berühmte Autobiografie „Dichtung und Wahrheit“ zu schreiben, erinnert er sich nicht nur an Wetzlar, sondern auch an den Begründer der Rittertafel von 1771: August Siegfried von Goué.

Quellen

1) August Siegfried von Goué: Masuren und Der höhere Ruf. Weimar: Gesellschaft der Bibliophilen 1917. (Historisches Archiv der Stadt Wetzlar).

2) Bodemann, Eduard: Goué. In: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. v. der historischen Commission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. Neudruck der ersten Auflage von 1879. Berlin: Duncker & Humblot 1968.

3) Zastrau, Alfred: Goué. In: Neue deutsche Biografie. Hg. v. der historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Duncker & Humblot 1964.

Ein Virtuose des realistischen Heimatromans

Bis 1925 gehört der Gießener Schriftsteller Alfred Bock zu den bedeutenden Autoren – Sein bekanntestes Werk ist der Roman „Der Flurschütz“

von Stephan Scholz | Download

Erschienen im Gießener Anzeiger am 22.07.11 unter der Überschrift „Virtuose des realistischen Heimatromans“

Bildhafte Beschreibungen, lebendige Milieustudien und Spannung, und zwar nicht zu knapp. Eigentlich haben die Prosatexte des Gießener Heimatautors Alfred Bock, der am 14. Oktober 1859 als Sohn einer jüdischen Bankiers- und Unternehmerfamilie geboren wird, alles, was ein gutes Buch braucht. Ja gut, von Zeit zu Zeit muss sich der Leser durch den einen oder anderen dialektalen Einschlag kämpfen, aber das ist zu verschmerzen, denn insgesamt bieten die „Böcke“ ein erstklassiges Literaturerlebnis. Und trotzdem ist der Schriftsteller, der ab 1875 an der Gießener Universität Philosophie und Literaturgeschichte studierte, heute weitgehend vergessen. Schade eigentlich, denn gerade für Bücherfreunde, die sich für den Realismus des 19. Jahrhunderts interessieren, dürfte er sicherlich eine Bereicherung des Kanons sein.

Doch schon kurz bevor Bock, der 1918 mit den Ehrendoktor der Gießener Universität und 1922 mit dem Hessischen Staatspreis für Literatur (heute Georg-Büchner-Preis) ausgezeichnet wurde, am sechsten März 1932 in seiner Heimatstadt stirbt, ist er beim Lesepublikum nicht mehr in Mode. „Schon am Ende seines Lebens ist Bock seinen Roman >>Hausierer<< nicht mehr los geworden“, sagt Erwin Leibfried, emeritierter Professor für Allgemeine Literaturwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität. Kurz vor seinem Tod habe der Autor, der noch 1901 seinen mehrfach aufgelegten Bestseller-Roman „Der Flurschütz“ auf den Markt gebracht hatte, keinen Verlag mehr gefunden, erklärt der Wissenschaftler, der sich lange Jahre intensiv mit Bock befasst und auch eine Werkausgabe angestoßen hat. „Die Zeit der Dorfgeschichte war irgendwie vorbei oder es gab sie in neuer Form mit darwinistischen Tönen und dabei wollte Bock nicht mitmachen“, so der Wissenschaftler. - Zum Hintergrund: Die Literatur im Dritten Reich pflegte rassistische Heimattümelei und Blut-und-Boden-Romantik. - Dabei sei Bock, der bis 1925 ein bedeutender Autor war und bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs neben einem Gedichtband 16 Prosatexte veröffentlicht hat, keinesfalls überholt. Carl Zuckmayer – unter anderem „Der Hauptmann von Köpenick (1931)“ – höchstselbst hatte den Plan, den „Flurschütz“ zu dramatisieren, doch leider ist es dazu nicht gekommen. Bedauerlich, denn der etwa 140-seitige Roman, der tief ins soziale Milieu des kleinen hessischen Dorfs Eschenrod blicken lässt, hat es in sich. Der 42-jährige Bock, der das Abitur am Landgraf-Ludwig-Gymnsamium gemacht und nach einigen Europareisen für einige Zeit die 1857 gegründete väterliche Zigarrenfabrik in Gießen übernommen hatte, hat 1901 ein Stück Realismus geschaffen, dass sich durchaus mit den Arbeiten des älteren Theodor Storm messen kann. Darum geht´s im „Flurschütz“, der im Vogelsberg des 19. Jahrhunderts spielt: Soeben haben Vater Daniel – der Flurschütz, zuständig für die Bewachung der Felder – und Sohn Jakob die Ehefrau und Mutter zu Grabe getragen. Schon nach kurzer Zeit reist Jakob zurück an die Düsseldorfer Zeichenschule, wo er gerade eine Ausbildung absolviert, als der Leser erfährt: Dieser junge Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Auf eine einfache Formal gebracht, könnte man ihn wohl als „Hans Dampf in allen“ Gassen bezeichnen. Ohne Rücksicht auf Verluste, was auch die Magd Christine zu spüren bekommt: Von Jakob geschwängert lässt der frischgebackene Vater sie kurzerhand sitzen. Pikant: Christine wird Hausangestellte beim Flurschütz, der wegen der Verschwendungssucht des Sohnes kurzerhand mit Jakob bricht. Doch die Handlung, die mit wunderschönen und lebendigen Beschreibungen des dörflichen Milieus gespickt ist, spitzt sich zu: Daniel macht Christine einen Antrag. Die lehnt ab und völlig unerwartet steht der verstoßene Sohn vor der Tür, um seine Braut zurückzuholen. Klar, es kommt zur Katastrophe als Vatern von der Jagd nach Hause kommt und die beiden jungen Leute – bislang völlig unwissend - in flagranti erwischt: „Der Boden wankt ihm unter den Füßen. Vor seinen Augen züngeln Flammen. Ein Wirbel rast durch seinen Kopf. Im Nu reißt er das Gewehr herunter. Knack! schnappt der Hahn. Da kracht der Schuss. Rittlings schlägt der Jakob zu Boden. Die Kugel ist in den Kopf gedrungen. Er ist tot!“ Damit endet ein dramatischer Vater-Sohn-Konflikt, bei dem sich Bock nicht nur als versierter Sprachkünstler sondern auch als geschickter Psychologe erweist. Bis heute geht von dem Text eine ganz eigene Faszination aus und für alle die, die vor dem Dialekt zurückschrecken: Der Ausgabe vom Verlag Hitzeroth hat Leibfried ein kleines Wörterbuch beigefügt. Spannender Lektüre steht also nichts mehr im Weg.

Quellen

1) Schweig, Günther: Bock. In: Neue deutsche Biografie. Hg. v. der historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Duncker & Humblot 1955.

2) Bock, Alfred: Der Flurschütz. Mit einem Anhang von Erwin Leibfried. In: Alfred Bock. Gesammelte Werke. Hg. v. Erwin Leibfried. Zweiter Band. Marburg: Hitzeroth 1993.

3) Keuerleber, Michael: Alfred-Bock-Lesebuch. Hg. v. der Forschungsstelle Literarische Kultur in Oberhessen am Fachbereich Germanistik der Justus-Liebig-Universität. Fernwald: Litblockin 1991.

Kartoffelsuppe im Zwei-Zimmer-Knast

Eine deutsche Scheidung und lyrische Erweckungserlebnisse: Drei Schriftsteller in Gießen 1910/11

von Dagmar Klein | Download

Erschienen in der Hessischen Heimat Nr.13/03.07.2010 und Nr.14/17.07.2010, 14-tägige Beilage der Gießener Allgemeinen Zeitung

So manche Berühmtheit verweilte für kurz oder länger in Gießen. Viele hatten mit der Universität zu tun, wo sie studierten oder lehrten, manche besuchten Verwandte oder konsultierten einen Facharzt des Universitätsklinikums. Auch der englische Schriftsteller und Verleger Ford Madox Ford kam wegen eines Experten nach Gießen, damals noch unter seinem deutschen Nachnamen Hueffer. Er suchte Rat in einer juristischen Angelegenheit: Der deutschstämmige Engländer brauchte einen Fachmann für deutsches Einbürgerungs- und Scheidungsrecht.

Ford Hermann Hueffer wurde 1873 in Merton/ Grafschaft Surrey geboren als Sohn von Dr. Francis Hueffer, Musikkritiker der »Times« und Autor von Büchern über Wagner und die Provence. Der Vater stammt aus einer Bankiersfamilie im westfälischen Münster und hatte sich in den 1860er Jahren in England niedergelassen. Fords Mutter Catherine war Tochter des präraffaelitischen Malers Ford Madox Brown. Da Dr. Hueffer früh starb wuchs sein Sohn im Haus der Großeltern auf, wo er mit der tonangebenden viktorianischen Künstlergruppe bekannt wurde: Rossetti, Holman Hunt, Tennyson, Carlyle, Morris und Swinburne. Ford wollte sich später von dieser »Treibhaussphäre des Präraffaelitismus« distanzieren, indem er zum Militär ging, doch der Großvater hatte andere Pläne für ihn. Schließlich hatte bereits der junge Ford ein Märchen geschrieben, das publiziert wurde (und sein finanziell erfolgreichstes Buch war!).

Zu seinen immer wieder beschriebenen Eigenschaften gehörte die Selbststilisierung, er erfand immer neuer Legenden über seine Herkunft. Besonders gern gab er den englischen Landedelmann, benahm sich wie ein Snob und log offenbar sehr überzeugend.

Seinen ersten beruflich produktiven Kontakt zu einem Schriftstellerkollegen hatte er mit dem fast 30 Jahre älteren Joseph Conrad; die Zusammenarbeit währte gut zehn Jahre und brachte erfolgreiche gemeinsame oder von Hueffer lektorierte Romane und Gedichtbände. Überhaupt sollte dessen verlegerische Tätigkeit seine erfolgreichste werden. Die Heirat mit der Jugendfreundin Elsie Martingdale hatte anfangs einen guten Unterhalt für die Familie zur Folge, stand aber unter keinem guten Stern: ihrer Pariser Verwandtschaft zuliebe war er zum Katholizismus konvertiert, änderte sogar seinen Vornamen zeitweilig in Joseph Leopold Ford. Später verweigerte seine Ehefrau als gläubige Katholikin die Scheidung. Jahrelange Prozesse, auch um Unterhaltszahlungen für die beiden Töchter, sollten folgen. Seine Biografen erwähnen verschiedene Affären mit Frauen, doch eine wirkte besonders nachhaltig: die zu Violet Hunt. 1908 verließ er seine Familie und bezog eine eigene Wohnung in London. Dort gab er die anerkannte Literaturzeitschrift »The Review« heraus. In dieser Zeit lernte er die Schriftstellerin Violet Hunt kennen, die eine langjährig schmerzhafte Beziehung zu einem verheirateten Mann (Oswald Crawfurd) hinter sich hatte und eigentlich nicht wieder denselben Fehler machen wollte. Doch die beiden fanden zueinander und da Violet – trotz ihres eigenwilligen Auftretens und selbstständigen Lebenswandels – letztlich den Konventionen ihrer Zeit gehorchte, wollte sie ihn auch heiraten. Was schwierige Verhältnisse zur Folge hatte und tragisch endete.

Auch Violet Hunt stammte aus einem präraffaelitisch geprägten Elternhaus: Ihr Vater war der Maler Alfred Hunt (nicht verwandt mit dem bekannteren Holman Hunt), und ihre Mutter Margaret geb. Raine wurde im Laufe ihrer Ehe zur anerkannten Schriftstellerin und Übersetzerin. Unter anderem übersetzte sie Grimms Märchen, bei den Recherchen half ihre Tochter Violet. Im Elternhaus in South Lodge/ Durham verkehrten Berühmtheiten wie John Ruskin sowie Sir Walter Scott und William Wordsworth. Die Familie war geachtet, aber zunächst nicht reich. Alfred Hunt war von Armutsängsten geplagt, die später auch seine Tochter Violet hatte.

Violet war schön und charmant, sie stand bei gesellschaftlichen Anlässen immer im Mittelpunkt. Gern stilisierte sie sich als Tochter des Präraffaelitentums (die Bruderschaft endete bereits 1854), ließ sich Gewänder nach den Gemälden von Edward Burne-Jones schneidern, der ein Studienkollege ihres Vaters gewesen war. Oscar Wilde habe ihr in jungen Jahren einen Heiratsantrag gemacht, so erzählte sie später und beeindruckte damit so manchen Gesprächspartner. Wilde, Sommerset Maugham, H.D. Wells, Henry James, Ezra Pound und D.H. Lawrence hatten nicht alle eine Affäre mit ihr, aber sie haben sie literarisch in ihren Romanen verewigt. Violet Hunt bleibt in Erinnerung als literarische Figur.

Doch war sie selbst auch Schriftstellerin. Sie publizierte Romane, Gedichtbände und Biografien, finanziell erfolgreich waren vor allem ihrer Geistergeschichten. Ihre Werke hatten wenig Einfluss auf die Literatur, der Nachwelt blieb sie damit nicht im Gedächtnis. Ihre Biografin Barbara Belford erweckte Violets Tagebuch zum Leben (1990) und zeigte damit eine andere Seite von ihr: Die neue Frau, die selbstbestimmt leben wollte, gegen viktorianische Moral opponierte und doch deren Opfer wurde. Sie lebte zuletzt einsam und zunehmend verwirrt in ihrem Elternhaus South Lodge.

Eine gemeinsame Deutschlandreise

Violet hatte nach kurzer Zeit des Zusammenseins die finanziellen Verhältnisse von Ford in Ordnung gebracht, anders ausgedrückt: Sie bezahlte fast alles für ihn, auch den Unterhalt für seine Ehefrau und Kinder. Für Ford stand seine Arbeit im Zentrum, für Violet war er der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie wollte eine Zukunft mit ihm und heiraten. Aus diesem Grund entschlossen sie sich 1910 zu einer Deutschlandreise zu seinen Verwandten. Ein Hauptgrund war, an Geld zu kommen. Also besuchten sie Tante Emma in Assmannshausen bei Boppard, doch aus der erhofften Erbschaft wurde nichts. Dann begleiteten sie Lita Crawfurd, die Witwe von Violets einstigem Geliebten, zur Kur nach Bad Nauheim, wo sie im Hotel Alexander residierten. Und wie es der Zufall wollte, kurten gerade auch Zar Nikolaus II. und Gattin dort; allerdings hätten sie einen gedrückten Eindruck gemacht, so Violet in ihren Notizen. Zurück bei Tante Emma schlug diese ihrem Neffen vor, er solle die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, dann könne er sich in Deutschland scheiden lassen und Violet endlich heiraten. Den Rechtsanwalt empfahl Lita Crawfurd: Dr. Ludwig Leun in Gießen (geboren am 3. Juli 1872 in Großen-Linden, lebte seit 1898 in Gießen bis zu seinem Tod am 4. November 1928). Dieser erteilte die Auskunft, dass Ford sechs Monate in Deutschland leben und »von den Honoratioren einer Stadt als ein Mann von Anstand und Ehre anerkannt« werden müsse, dann könne er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Das schien überschaubar, Ford ließ sich im Oktober 1910 in der Nähe seines Anwalts nieder, das heißt er mietete sich in Gießen ein.

Zunächst verbrachte das Paar den September gemeinsam in Marburg, nächtigte in Fords Lieblingshotel Zum Ritter. Sie amüsierten sich prächtig, stellten Vergleiche zwischen England und Deutschland an, lobten die deutsche Küche und genossen die Romantik, Burgen und Dome. Nur die Rituale der schlagenden Verbindungen fanden sie allzu unzivilisiert.

Ihre damals positive Einstellung zu Deutschland ist dokumentiert in ihrem gemeinsamen Buch »The Desirable Alien« (1913). Violet sah in Marburg ihren ersten Film und war darüber ebenso begeistert wie über die Gründung der Pfadfinder und die Erfindung der Postkarte. Als sie zurück musste nach England, blieb er in Gießen, bezog als Untermieter zwei Zimmer im Erdgeschoss der Nordanlage 29.

Rechtsanwalt Dr. Leun wohnte laut Adressbuch 1910 in der Friedrichstraße 12, seine Büroräume waren in der Liebigstraße 19. In die direkte Nachbarschaft zog Ford erst ein Jahr später, in den Neubau Friedrichstr. 15.

Violet besprach in London mit all ihren Freunden den »deutschen Plan«, hörte höchst unterschiedliches und letztlich wenig erfreuliches zu »deutschen Scheidungen«. Sie organisierte seine Geschäfte und tippte seinen letzten Roman, während er in Gießen ein »spartanisches, aber keineswegs ärmliches Leben« führte – auf ihre Kosten. Als klar wurde, dass er 18 Monate in Deutschland leben musste, um eingebürgert zu werden, stellte er sich zunehmend die Frage nach dem Sinn seines Exils. In seinen Briefen beschwerte er sich ständig: »Ich, ein britischer Schriftsteller, begrabe in Deutschland mein Ansehen und meine Karriere! Ich lebe ein tristes Leben in einer trübseligen Industriestadt! Vor meiner Pension spielen Straßenjungen mit Knallfröschen, klettern, während ich in meinem Erdgeschosszimmer arbeite, aufs Fensterbrett, grinsen und rufen: Hallo, Engländer!« Die Wohnung rieche permanent nach Kartoffelsuppe, so seine Beschwerde, Bad und Toilette seien im Anbau und sein »Zwei-Zimmer-Gefängnis« sei dekoriert mit ungefähr »zweihundertfünfzig Nippsachen, von Korallenstücken (...) bis zu einer vergoldeten Wagner-Büste«. Am erstaunlichsten erscheint die Charakterisierung der ländlichen Universitätsstadt Gießen als »Industriestadt«; doch gab es in dieser Zeit viele kleine Fabriken im nördlichen Innenstadtbereich bis zur Lahn. Dass Kinder ihn neckten, erscheint weniger erstaunlich, war die Adresse doch gegenüber der Mädchenrealschule (Nordanlage 29) und unweit der Stadtknabenschule. Zu Universitätsangehörigen scheint er bis dahin noch keinen Kontakt aufgenommen zu haben.

Gut versorgt war er immerhin: Seine taubstumme Vermieterin setzte ihm hessische Hausmannskost vor, sodass er am Ende seines Gießen-Aufenthalts zehn Kilo mehr wog, die er zeitlebens nicht mehr verlor. Was er dagegen verlor waren einige Zähne, doch das Geld, das Violet ihm für neue schickte, investierte er offenbar anders.

Nach einem Treffen mit Violet um Weihnachten herum im belgischen Spa stellte er neue Forderungen: Er wolle endlich eine eigene Wohnung mit eigenen Möbeln. Die beiden einigten sich auf möbliertes Wohnen. Nun zog er in den Neubau Friedrichstraße 15, in die vornehme Nachbarschaft von Professoren und der neuen Kliniken: Nr. 16 war die Großherzogliche Kinderklinik, Nr. 18 die Augenklinik. Er stellte ein Haushälterehepaar ein und konzentrierte sich endlich auf seine Arbeit an »The New Humpty-Dumpty«.

Der Haremsrock macht Gießen verrückt

Im April 1911 reiste Ford kurz nach London und kehrte mit seiner Mutter nach Gießen zurück, Violet kam zu Ostern nach. Auf seine Bitte brachte sie ihren »Haremsrock« mit, der die allerneueste Mode war (Orientalism Fashion): »Die ganze Stadt ist verrückt nach dieser neuen Mode, und ich werde ein paar Honoratioren zum Tee einladen, die dich darin sehen sollen.«

Um Fords Ansehen zu heben, statteten Violet und Fords Mutter Besuche bei Gießener Familien ab. Um welche Familien es sich handelte, ließ sich leider nicht herausbekommen. Mutter Hueffer nahm ihre Rolle als Anstandsdame offenbar sehr ernst, denn Violet klagte am Ende, sie hätte kaum zehn Minuten mit ihrem Liebsten gehabt. Alle drei fuhren dann zusammen mit Rechtsanwalt Dr. Leun nach London, um am 22. Juni der Krönung von George V. beizuwohnen.

Im Verlauf des Sommers erhielt Violet zunehmend Briefe von Ford aus ganz Deutschland, was ihr missfiel; so schadete er ihrer Meinung nach seinem und auch ihrem guten Ruf. In einem Streit um Geld, das sie verweigerte, verkündete er plötzlich, dass seine deutsche Einbürgerung nun sicher sei, und stimmte sie damit milde. Die Urkunde blieb er schuldig, log aber so überzeugend, dass Violet an eine baldige Hochzeit glaubte. Sie verbrachten noch einmal schöne Ferien in Hildesheim und Münster.

Ezra Pound stößt hinzu

Ende Juli stieß Ezra Pound zu ihnen. Der junge amerikanische Dichter mit dem markanten, von vielen Künstlern abgebildeten Kopf, war erst 1908 nach London gekommen und zum Kreis der Literaten gestoßen. Ford war für ihn der ältere und erfahrene Schriftstellerkollege. Violet und Ford zeigten ihm zunächst die mittelhessische Umgebung. Pound schrieb in einem Brief: »Ich werde zu zahllosen Burgen und Schlössern geschleppt, die alle ganz interessant sind, über die in Begeisterung auszubrechen ich mich jedoch beharrlich weigere.“